-

목차

매일 스쳐 지나가는 1m 줄에 묶인 개, 그들은 무엇을 느끼며 살아갈까요? 무심히 지나치는 삶에 대한 시선 전환을 제안합니다.

우리 집 앞의 진실, 1m 개는 무엇을 느낄까 우리가 무심히 지나치는 존재, 1m 개

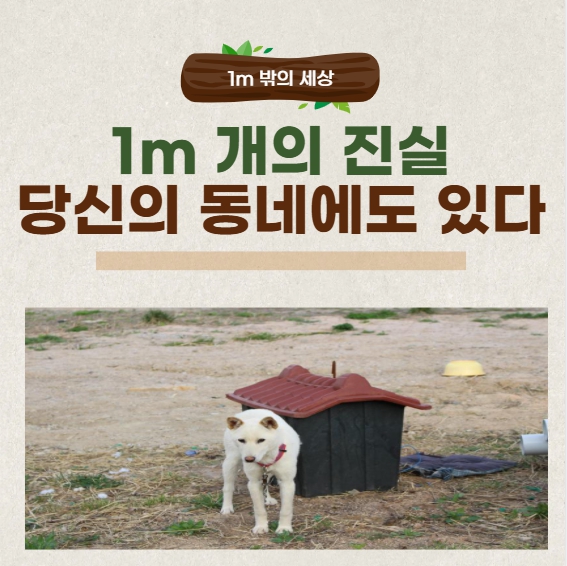

한 번쯤은 본 적이 있을 것입니다. 시골 어느 골목, 담벼락 근처, 창고 옆, 낡은 컨테이너 옆에 짧은 줄에 묶인 개 한 마리. 짖지도 않고, 뛰지도 않으며 그저 묶여 있는 모습. 우리는 그 앞을 무심히 지나칩니다. ‘아, 개가 있네’라는 짧은 인지와 함께. 하지만 그 개는 하루 24시간, 365일을 그 줄 하나에 의존한 채 살아가고 있습니다. 그 개가 보는 세상은 어쩌면 우리보다 훨씬 느리고, 단조롭고, 그리고 매우 외로울지도 모릅니다. 인간의 손길도, 교감도 없이 살아가는 생명. 하지만 개 역시 감정이 있는 존재이며, 고통, 외로움, 지루함, 분노를 느낍니다. 그럼에도 불구하고 우리는 너무도 익숙하게 그 묶인 삶을 ‘정상’으로 받아들이고 있습니다. 비건의 시선에서 본다면, 이것은 일종의 일상화된 무관심과 권력적 거리두기입니다.

줄에 묶인 삶: 반경 1m의 감정 공간

1m라는 공간은 상상보다 훨씬 좁습니다. 개는 자신의 배설물 주변에서만 살아가야 하고, 그 짧은 반경 안에서 움직일 수 있는 건 머리 방향을 바꾸는 것 정도입니다. 실내에서 반려견을 키우는 사람들이 “공간이 좁아서 미안해”라고 말할 정도인데, 마당에 묶인 개는 좁은 공간에서 심리적 고립까지 더해진 상태입니다. 동물행동학적으로, 개는 사회적 동물이며 상호작용을 통해 감정과 정서 안정을 유지합니다. 하지만 1m 개들은 대부분 말을 걸어주는 이도 없고, 터치도 받지 않으며, 자극 없는 반복적인 일상을 살아갑니다. 이런 환경은 개에게 우울증, 과잉 경계, 무기력, 반복 행동 장애 등을 유발할 수 있습니다. 단지 밥을 준다고 해서 개가 행복하다는 믿음은, 그들의 감정 세계를 무시한 편리한 자기 위안일 수 있습니다.

‘개는 짖는 게 일이다’는 말의 이면

시골에서 흔히 듣는 말 중 하나가 “개는 짖어야지”입니다. 그 말에는 개가 경계하고 소리 내는 도구라는 인식이 깔려 있습니다. 실제로 많은 1m 개들은 사람이나 차가 지나갈 때마다 격렬하게 짖으며 반응합니다. 이는 단지 본능 때문만이 아닙니다. 오랜 시간 자극 없이 고립된 개들은 지나가는 사물에 과잉 반응을 보이는 경향이 있습니다. 이러한 짖음은 자칫하면 ‘시끄럽다’, ‘귀찮다’는 이유로 입을 묶이거나, 짧은 줄에 더 꽁꽁 묶이거나, 사료조차 줄어드는 방식으로 보복을 당하기도 합니다. 이 지점에서 우리는 물어야 합니다. 개는 왜 짖는가? 우리는 왜 그 짖음을 해석하려 하지 않고 제거하려고만 하는가? 비건 실천은 단지 육류 소비를 줄이는 것이 아니라, 우리가 가진 ‘지배적 해석’을 내려놓는 과정이기도 합니다.

아이들이 처음 마주한 1m 개 앞에서

어느 날, 한 아이가 엄마 손을 잡고 시골집 앞에 묶인 개를 가리키며 물었습니다.

“엄마, 저 개는 왜 움직이지 않아?”

엄마는 대답합니다.

“묶여 있어서 그래. 원래 개는 그렇게 키우는 거야.”

그 순간 아이의 시선은 한 번 더 묻습니다.

‘왜?’우리는 이 ‘왜’라는 질문을 너무 쉽게 덮습니다. ‘다 그렇게 살아왔으니까’, ‘어쩔 수 없으니까’, ‘귀찮아서’. 하지만 아이들은 본능적으로 고립된 삶을 이상하다고 느낍니다. 그리고 그것이 ‘자연스럽지 않다’는 걸 압니다. 그렇다면 어른인 우리는 왜 무감각해졌을까요? 그것은 익숙함과 책임 회피의 문화 속에서 감각이 마비되었기 때문입니다. 비건은 바로 그 감각을 다시 깨우는 실천입니다. 누군가의 고통을 나의 불편함보다 앞세우는 선택. 그것은 육식 거부뿐 아니라, 1m 개를 바라보는 시선에서도 시작될 수 있습니다.

1m 개는 말이 없지만, ‘신호’를 보낸다

묶인 개는 말할 수 없습니다. 하지만 그들은 신호를 보냅니다.

- 밥그릇을 발로 차는 행동

- 하루 종일 꼬리를 무는 자해

- 지나가는 사람에게 과도하게 짖는 행동

- 기운 없이 고개만 돌리는 무기력

이 모든 것은 말로 표현되지 않은 감정의 외침입니다. 우리는 그것을 해석하려 하지 않고, ‘문제행동’으로 규정하거나, ‘그냥 원래 그런 개’로 치부합니다. 하지만 생명은 언제나 자기 존재를 증명하려는 방식으로 신호를 보냅니다. 비건 실천자라면, 그 신호를 존중하고 해석하는 시도를 할 수 있어야 합니다. 작은 관심, 가까이 다가가기, 물 한 그릇을 더 채워주는 행동만으로도 그들의 하루는 달라질 수 있습니다.

당신의 동네에도 1m 개는 있습니다

이 글을 읽고 나면, 아마도 당신은 한 번쯤 주변을 돌아보게 될 것입니다. 우리 동네 공터, 창고 옆, 마당 구석. 어딘가에 묶여 있는 개 한 마리가 떠오를 수도 있습니다. 그는 말이 없지만, 존재로 우리에게 묻고 있습니다. “나는 지금, 살아있다고 느낄 수 있을까?” 우리가 할 수 있는 일은 거창하지 않습니다. 단지 눈을 돌리지 않는 것, 한 번 더 바라보는 것, 작은 신호를 알아채는 것부터 시작해 보세요. 비건의 길 위에서 만나는 동물권은 식탁이 아니라 삶의 모든 장면에서 마주치는 생명에 대한 태도입니다. 지금, 당신 동네의 1m 개를 기억해 주세요. 그리고 그를 위한 작은 행동을 시작해 주세요.

'1m 밖의 세상' 카테고리의 다른 글

기후 재난에 묶인 생명: 산불과 폭우 속 개들의 참혹한 죽음 (0) 2025.09.26 35도 폭염 속, 묶인 개의 하루를 지켜보다: 방치된 생명에 대한 기록 (0) 2025.09.25 ‘마당에서 뛰어노니 행복하다’? 시골 개의 삶에 대한 오해와 진실 (0) 2025.09.23 반려견과 방치견의 경계선, 우리는 언제 외면했을까 (0) 2025.09.22 왜 시골 개들의 현실은 여전히 변하지 않았을까? 동물권의 사각지대 (0) 2025.09.17

민들레 홀씨

건강, 환경, 윤리적 소비까지 아우르는 깊이 있는 콘텐츠로, 지속 가능한 삶을 함께 고민합니다