-

목차

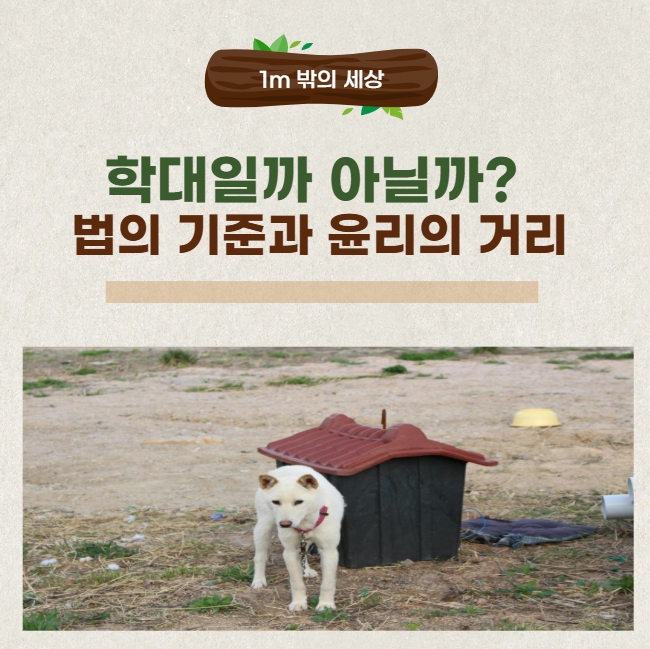

동물학대의 기준은 어디까지일까요? 1m 줄에 묶인 개의 삶을 기준으로 법과 윤리의 시각차를 살펴봅니다. 구조적 학대와 문화 사이, 우리가 던져야 할 질문을 짚어봅니다.

법의 언어는 충분히 동물의 고통을 담고 있는가

대한민국 동물보호법은 분명히 존재합니다. 그러나 그 법의 조문이 실제로 동물의 고통을 충분히 설명하거나 예방하고 있는가에 대해서는 여전히 많은 질문이 남습니다. 예를 들어, 개를 ‘지속적으로 묶어 두는 것’은 학대일까요? 법적으로는, 일정 시간 이상 묶는 행위는 제한되거나 금지되어 있습니다. 그러나 그 시간이 24시간이 아니라면, 혹은 기본적인 물과 사료가 제공된다면 법적으로는 ‘학대’로 보지 않는 경우도 많습니다. 문제는 바로 이 지점입니다. 법은 ‘최소한’을 기준으로 하지만, 윤리는 ‘존엄’을 기준으로 삼아야 합니다. 1m의 줄에 하루 20시간을 묶여 사는 개가 있다면, 그것이 고통스럽지 않다고 말할 수 있을까요? 이 간극이 바로 오늘 우리가 이야기해야 할 주제입니다.

학대일까 아닐까? 동물보호법 기준과 윤리적 시선의 간극 학대의 ‘기준’은 누가 정하는가

법적 기준은 대개 ‘객관성’과 ‘입증 가능성’을 바탕으로 설정됩니다. 그래서 명백한 폭행이나 음식·물의 미제공, 방치에 의한 질병 등은 학대로 인정받습니다. 하지만 감정적 고통이나 자유의 박탈, 사회적 교류 단절 같은 문제는 법의 기준 안에서는 종종 사각지대에 머물러 있습니다. 이는 마치, 인간의 경우 감금은 범죄지만, 동물에게는 감금이 생활 방식이 되는 역설을 보여줍니다. 실제로 많은 시골 마당개들은 짧은 줄에 묶인 채, 정서적 자극이나 운동의 기회 없이 살아갑니다. 하지만 이들이 학대받고 있다는 문제 제기는 종종 ‘너무 예민하다’, **‘시골 문화다’**라는 반응에 가로막히곤 합니다. 학대의 기준을 사회가, 혹은 인간의 입장에서만 정하고 있는 건 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다.

문화라는 이름으로 포장된 무관심

“우리 동네는 원래 이렇게 키워요.” “어르신들이 그렇게 기르시잖아요.”

이런 말들은 한국 사회에서 마당개 문제를 논의할 때 자주 등장합니다. 문화라는 이름으로 반복되는 방임과 학대는 과연 존중받아야 할 전통일까요? 사실 동물권을 논의하는 대부분의 나라는 이런 문화적 장벽을 경험합니다. 그러나 ‘문화’가 시대에 따라 진화하고 수정되어야 하는 것이라면, 동물에 대한 문화 역시 마찬가지입니다. 비건 실천자는 바로 이 문화를 바꾸는 ‘작은 의심’을 실천하는 사람들입니다. 문화란 고정된 것이 아니며, 고통을 동반하는 문화는 수정되어야만 합니다. 문화적 민감성과 윤리적 감수성은 분리된 문제가 아니라 함께 성장해야 할 의식의 방향입니다.법과 윤리 사이의 거리, 그 간극을 좁히기 위해

우리는 종종 법을 ‘최소한의 도덕’이라 부릅니다. 하지만 동물권의 관점에서 보면, 법은 아직도 동물의 현실을 충분히 포착하지 못하는 도구일 뿐입니다. 예를 들어, 개를 하루에 몇 시간 이상 묶어놓으면 안 된다는 조항이 있더라도, 실제 단속이 거의 없거나 신고가 무시된다면 그 조항은 사문화된 문장에 불과합니다. 윤리는 법의 뒤를 따라가는 것이 아니라, 법을 끌고 나가야 할 방향입니다. 1m 줄에 묶인 개를 보며 “법적으로 문제없다”고 말하는 순간, 우리는 윤리적 감각을 놓치고 있는지도 모릅니다. 그렇기에 비건 실천자는 법에만 기대기보다는, 스스로의 윤리 기준을 세우고 그 기준을 사회로 넓히려는 노력을 해야 합니다.

비건 실천자의 역할: 윤리를 말하는 사람들

비건은 식탁 위의 선택을 넘어서 ‘생명을 대하는 방식’을 다시 묻는 사람들입니다. 그 질문은 동물 학대라는 말에만 머물지 않고, 사회가 그 생명을 어떻게 규정하고 관리하며 소비하는가를 묻습니다. ‘학대일까 아닐까’를 법적으로 따지기 이전에, 우리는 “그 동물은 지금 괜찮은가?”, “그 생명은 존중받고 있는가?”라는 감정의 질문을 던질 수 있어야 합니다. 법의 논리보다 한 걸음 더 나아간 감정적 직관, 그 윤리적 민감성이야말로 비건이 지녀야 할 중요한 가치입니다. 누군가 “그건 법적으로 문제없어”라고 말할 때, 우리는 “그럼에도 불구하고 괴롭다”고 말할 수 있어야 합니다. 그 말이 언젠가, 새로운 법을 만들고 문화를 바꾸는 시작점이 될 것입니다.

법은 바뀔 수 있지만, 윤리는 먼저 실천되어야 합니다

동물학대의 기준은 시간이 지나면 바뀝니다. 과거에는 당연했던 일이, 오늘날에는 범죄가 되기도 합니다. 그러므로 지금 우리가 느끼는 불편함, 작지만 불쾌한 감정은 무시해서는 안 됩니다. 그것이 바로 미래의 법과 사회를 바꾸는 윤리적 씨앗이기 때문입니다. 1m 줄 끝에서 살아가는 개들을 위해, 당신의 시선과 언어가 변화의 시작점이 될 수 있습니다. 법보다 앞선 윤리, 그것이 비건 실천자의 또 다른 책임입니다.

'1m 밖의 세상' 카테고리의 다른 글

구조된 개들의 삶, 그 후는 안전할까? 보호소의 진실을 말하다 (0) 2025.10.09 지역마다 다른 동물보호 조례, 묶인 개의 삶은 공평한가요? (0) 2025.10.07 1m 제한 조항, 단속은 실제로 이뤄지고 있을까? (0) 2025.10.05 2025 동물보호법 개정안: 비건도 함께 읽어야 할 이유 (0) 2025.10.03 동물보호법은 1m 줄에 묶인 개를 보호할 수 있을까? (0) 2025.10.01

민들레 홀씨

건강, 환경, 윤리적 소비까지 아우르는 깊이 있는 콘텐츠로, 지속 가능한 삶을 함께 고민합니다